|

DRAPEAU

Nouveautés du site

RESSOURCES

Programmes

Documents d'accompagnements

Textes fondateurs

Institutions

Imagerie

Symboles de la République

Evènements -

mémoires

Actualités

Relations Internationales

Europe

SITES

UTILES

Ressources média

Ressources documentaires

Sites institutionnels

Sites académiques

Sites associatifs

SEQUENCES

Thèmes de réflexion

Expériences pédagogiques

Aide

méthodologique

Dossiers

!

Insolite

!

Archives

Site ECJS

Accueil Accueil

Site St Louis Ste Marie |

|

|

| |

DRAPEAU FRANCAIS |

|

Emblème national de la Vème

République, le drapeau tricolore est né de la réunion, sous la Révolution

française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et

rouge). Aujourd’hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments

publics ; il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles,

qu’elles soient civiles ou militaires.

L’histoire du drapeau

L’origine des trois couleurs

Les rois de France ont porté séparément les trois couleurs de

notre drapeau national, le bleu, le blanc et le rouge.

En effet, le

bleu

est la couleur du manteau de Saint Martin, riche et généreux

gallo-romain ; elle aurait été adoptée pour cette raison par les rois

mérovingiens et carolingiens. une bannière bleue flottait, en effet, pour le couronnement de Charlemagne

et, de Clovis à Charles X, le manteau royal paré de fleurs de lys d'or

était de couleur bleu azur.

Le roi Hugues Capet et sa descendance avaient choisi comme étendard

l'oriflamme

rouge de Saint Denis, protecteur du royaume

(martyr apôtre des Gaules, premier évêque de Lutèce).

Enfin, le blanc serait

le drapeau de Jeanne d'Arc, et la couleur de la vierge Marie. Les

Français auraient abandonné le rouge à cette époque pour prendre le

blanc. La raison en serait que les Anglais, pour afficher leurs

prétentions à la monarchie française, avaient pris le rouge.

Henri IV faisait de son panache blanc le signe de ralliement des

Français; il a été la couleur du drapeau royal et du pavillon de la

marine de 1638 à 1790.

|

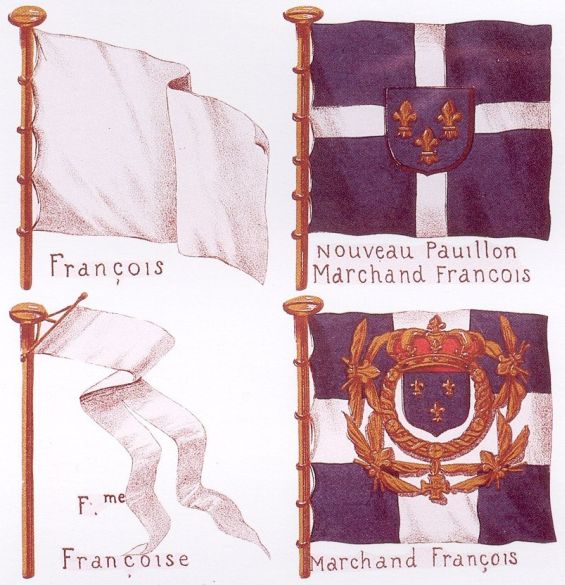

Oriflamme rouge de Saint Denis

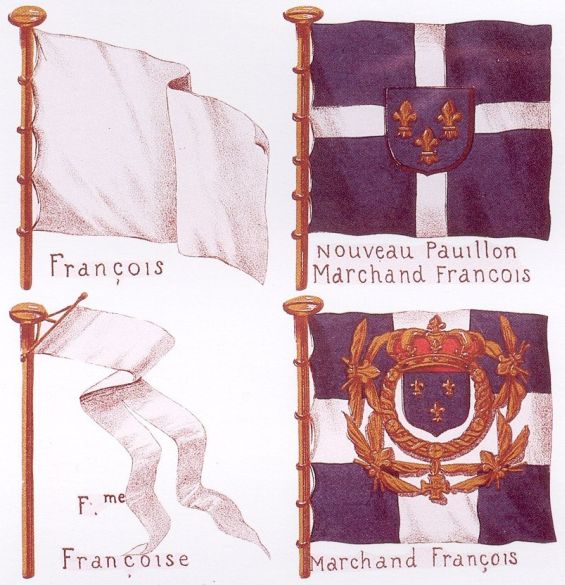

Drapeaux français, vers 1690 |

Sous la Révolution

Mais c’est pendant la Révolution française que le drapeau français

réunissant ces trois couleurs a été créé. Elles sont d’abord réunies sous la forme d’une

cocarde. En juillet 1789, peu avant la prise de la Bastille, une grande

agitation règne à Paris. Une milice se constitue ; elle porte un signe

distinctif, une cocarde bicolore composée des antiques couleurs de Paris

et de la garde municipale parisienne , le bleu et le rouge. Le 17 juillet,

Louis XVI se rend à Paris pour reconnaître la nouvelle Garde Nationale. Il

arbore la cocarde bleue et rouge à laquelle il semble que Lafayette,

commandant de la Garde, ait ajouté le blanc royal. Dans la gazette de

Leyde, du 24 juillet, il est écrit : " M. Bailly a présenté à Sa

Majesté la cocarde royale et bourgeoise, réunissant les couleurs bleu,

blanche et rose : le Roi a permis qu'on la mît sur son chapeau et l'a

montrée au peuple."

La loi du 27 pluviôse an II (15 février 1794) fait du drapeau tricolore le

pavillon national, en précisant, sur les recommandations du peintre David,

que le bleu devait être attaché à la hampe.

Pendant longtemps, la disposition des trois couleurs sur le drapeau n’a

pas été fixée.

Depuis une décision de Napoléon Bonaparte (1812), le drapeau tricolore est

composé de trois bandes verticales de même largeur et le mât est toujours

placé du côté de la bande bleue.

Un drapeau contesté

Le XIXème siècle voit s’affronter le blanc des royalistes

légitimistes et les trois couleurs héritées de la Révolution. Le drapeau

blanc est remis à l’honneur sous la Restauration mais Louis-Philippe

reprend le drapeau tricolore et le fait surmonter du coq gaulois.

Lors de la Révolution de 1848, si le drapeau tricolore est adopté par le

gouvernement provisoire, c’est le drapeau rouge qui est brandi par le

peuple sur les barricades en signe de révolte.

Sous la IIIème République, un consensus s’établit progressivement autour

des trois couleurs. A partir de 1880, la remise des drapeaux aux armées

lors de la fête du 14 juillet est un grand moment d’exaltation du

sentiment patriotique.

|

Scène de Juillet 1830,

dit aussi Les Drapeaux. Léon COGNIET

Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Si le comte

de Chambord, prétendant au trône de France,

n’a jamais accepté le drapeau tricolore, les royalistes ont fini par

s’y rallier pendant la Première Guerre Mondiale. |

Le drapeau français aujourd’hui

Les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2) ont fait du

drapeau tricolore l’emblème national de la République. |

|

Aujourd’hui, le drapeau

français est visible sur les bâtiments publics. Il est déployé lors

des commémorations nationales et les honneurs lui sont rendus selon un

cérémonial très précis. Lorsque le Président de la République

s’exprime publiquement, le drapeau français est souvent placé derrière

lui. En fonction des circonstances, |

|

|

on trouve aussi le drapeau

européen ou le drapeau d’un autre pays. |

Anecdotes historique sur les 3

couleurs

- A propos des funérailles d'Henri IV, Favyn décrit en

1620

"la cornette des couleurs et livrées de Sa majesté très chrétiennes,

Orengé, Blanc et Bleu "

- Dans L'Etat de la France 1718 par L. Trabouillet, Chapelain du Roy

(1718), le bleu-blanc-rouge représentent les couleurs du roi :

" Le colonel du Régiment de Gardes Françoises, le colonel général des

Suisses, mettent six drapeaux des couleurs du Roy blanc, incarnat et bleu,

passez en sautoir derrière l'écu de leurs armes. "

- Le Traité des marques nationales (1739), de Beneton de Morange ,

disserte sur les couleurs qui composent la livrée du roi.

" J'ai montré que ces trois couleurs ont été successivement celles qui

ont désigné les Français : savoir le bleu, sous les deux premières races

de nos rois; le rouge, sous la troisième jusqu'à Charles VI, et le blanc,

depuis Charles VII jusqu'à présent ; ainsi pour composer une livrée pour

nos rois qui fut capable d'indiquer l'ancienneté de la monarchie, on n'a

eu qu'à rassembler les couleurs qui, en différents temps, l'ont désignée".

Sources :

-

Présidence > site du

Président de la République.

- Gouvernement >

site du

premier ministre.

- Pierre Gay >

site

personnel.

|

La défense du drapeau

"Le drapeau français flotte au premier rang de la bataille. Les

Allemands très en force cherchent à entourer le porte-drapeau. Mais le

clairon a sonné le ralliement et tous les braves Français forment un

rempart de leur corps afin que l'emblème ne puisse pas tomber aux

mains des ennemis et leur servir de trophée. Il est bien défendu et

tant qu'un soldat vivant sera debout, il le défendra avec toute

l'énergie que lui donne l'honneur du régiment. Honneur aux défenseurs

courageux du drapeau !" |

- Documents -

Quel drapeau pour la République ?

Il calma d’abord ce peuple par un

hymne de paroles sur la victoire si soudaine, si complète, si inespérée

même des républicains les plus ambitieux de liberté, il prit Dieu et les

hommes à témoin de l’admirable modération et de la religieuse humanité que

la masse de ce peuple avait montrée jusque dans le combat et dans le

triomphe, il fit ressortir cet instinct sublime qui avait jeté la veille

ce peuple encore armé, mais déjà obéissant et discipliné entre les bras de

quelques hommes voués à la calomnie à l’épuisement et à la mort pour le

salut de tous (...) « - Voilà ce qu’a vu le soleil d’hier citoyens ! »,

continua Lamartine. « Et que verrait le soleil aujourd’hui ? - II verrait

un autre peuple d’autant plus furieux qu’il a moins d’ennemis à combattre,

se défier des mêmes hommes qu’il a élevés hier au-dessus de lui ; les

contraindre dans leur liberté, les avilir dans leur dignité, les

méconnaître dans leur autorité qui n’est que la vôtre ; substituer une

révolution de vengeances et de supplices à une révolution d’unanimité et

de fraternité ; et commander à son gouvernement d’arborer en signe de

concorde, l’étendard de combat à mort, entre les citoyens d’une même

patrie ! Ce drapeau rouge qu’on a pu élever quelquefois quand le sang

coulait comme un épouvantail contre des ennemis qu’on doit abattre

aussitôt après le combat en signification de réconciliation et de paix !

(...) Voulez-vous donc que le drapeau de votre république soit plus

menaçant et plus sinistre que celui d’une ville bombardée ? » « Non, non,

s’écrièrent quelques-uns des spectateurs Lamartine a raison mes amis ne

gardons-pas ce drapeau d’effroi pour les citoyens ! - Si, si, s’écriaient

les autres « c’est le nôtre. c’est celui du peuple, c’est celui avec

lequel nous avons vaincu, pourquoi donc ne garderions-nous pas après la

victoire le signe que nous avons teint de notre sang ? » « Citoyens »,

reprit Lamartine après avoir combattu par toutes les raisons les plus

frappantes pour l’imagination du peuple le changement de drapeau et comme

se repliant sur sa conscience personnelle pour dernière raison, intimidant

ainsi le peuple qui l’aimait par la menace de sa retraite : « Citoyens

vous pouvez faire violence au gouvernement. Vous pouvez lui commander de

changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez

mal inspirés et assez obstinés dans votre erreur pour lui imposer une

république de parti et un pavillon de terreur. Le gouvernement je le sais

est aussi décidé que moi-même à mourir plutôt que de se déshonorer en vous

obéissant, quant à moi jamais ma main ne signera ce décret ! Je

repousserai jusqu’à la mort ce drapeau de sang, et vous devriez le

répudier plus que moi ! car le drapeau rouge que vous nous rapportez n’a

jamais fait que le tour du Champ-de-Mars traîné dans le sang du peuple en

91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom,

la gloire, et la liberté de la patrie ! » A ces derniers mots Lamartine

interrompu par des cris d’enthousiasme presque unanimes tomba de la chaise

qui lui servait de tribune dans les bras tendus de tous côtés vers lui !

La cause de la république nouvelle l’emportait sur les sanglants souvenirs

qu’on voulait lui substituer. Un ébranlement général secondé par les

gestes de Lamartine et par l’impulsion des bons citoyens fit refluer

l’attroupement qui remplissait la salle jusque sur le palier du grand

escalier aux cris de « Vive Lamartine ! Vive le drapeau tricolore ! »

Alphonse de Lamartine, Histoire de la Révolution de

1848, Paris, 1849

Félix Philippoteaux, Lamartine repoussant le drapeau

rouge à l’Hôtel de Ville, le 25 février 1848 (détail), Musée

Carnavalet, Paris.

- Lecture -

Alphonse de Lamartine,

Histoire de la Révolution

de 1848, Paris,

1849

Alphonse de Lamartine,

Histoire de la Révolution

de 1848, Paris,

1849

Whitney Smith, Les drapeaux

à travers les âges et dans le monde entier.

Whitney Smith, Les drapeaux

à travers les âges et dans le monde entier. |

ECJS

ECJS